西耕生:う(u)た かな こゑ

げんじつとものがたりとの境界線ゆらぎはじめる図書館の隅 天野 慶

〔松村由利子「歌のなかの本 第15回「心もゆれる身もゆれる」」による〕

本のなかにあるもう一つの現実に気づく、きっかけや思い出は人それぞれ。日常の現実から物語の虚構世界へとひきこまれる場所が「図書館の隅」でなく、黒光りする電話機が小さな電話台に鎮座するウチの広敷の隣の三畳間、ミシンが置いてある南向きの日だまりで腹ばいになれる縁側が、幼いころお気に入りの定位置であったかもしれない。

読み終わり、ふと自分のいる場所や時間を忘れていたことに気づく、と同時に、高揚するなごりの中でその〝間(ま)〟をいとおしむ感覚は、多かれ少なかれ、誰しも経験があるのではないだろうか?

作品のおのおのに応じてふさわしい味わいかたがあろう。が、少なくとも、そこに盛り込まれている言葉を抜きにしてそのおもしろさを取り分けることはできない。

これもまた短歌なんです「 」律儀な人にはなんにも見えぬ

『パールグレイの瞑想』 岡田衣代

〔以上2首、KanKanPress vol.15『ほんのひとさじ』書肆侃侃房(2020年11月)による〕

この短歌を紹介された野崎泰弘(りんご堂)さんは、「文学の解釈は読者の自由である。〔……〕それを秀逸に表現している」一首だとして、「五文字を空白とすることで短歌の自由さを表現しつつ、読者の詩情を刺激する意思を感じる。」と説明された。音読しようのない第三句についても「無音の旋律が貴方の胸を五度打ったことだろう。」と述べられている。

新型コロナウイルス感染症拡大予防に余念の無い、2020年12月のある木曜日、適宜の距離を保ちながら行なわれた第1時限の対面授業の枕として、この短歌の第三句にあてはまる言葉を学生に訊ねてみたところ、次のような応答が返ってきた。

「……〝五七五七七〟が入りそうに思います」

「ぼくは〝カギカッコ〟とよむんだとばかり思っていました!」

授業中の質疑応答と、授業後にわざわざ教卓まで歩み寄り伝えてくれた提言と――解釈は読者の自由であり正解はないもの、などと御座なりに収めようとしていた認識が、この二通りの答えに接して一新されたのだった。どちらも〝無音の旋律が胸を五度打つ〟ことを包みこんで〝五つの文字〟そのものを自覚させるところへと行き届いていたからである。

ことばの、意味にとどまらず、音(声)から文字へと思いめぐらせること。一首を繰りかえし反芻することで、この短歌、声に出してはよむことできぬ。より興味深い解釈を導き出そうとするプロセスは、まさしく「律儀な」次元にとどまっていることを許さない。

平安期の古典はよく知られているように、漢字すなわち〝真名(まな)〟を脱化しながらようやくに創り出された〝かな(仮名)〟を駆使して記されている。表語文字である漢字から意味を捨象してできあがった音節文字である仮名。〝うた〟に用いられる縁語や掛詞などの表現技法は、仮名のもつ力を最大限に発揮させようとする試みの一端にほかならない。のちの謡曲や浄瑠璃などの〝律文〟にも見られるように、和歌の修辞は広く〝和文〟に浸透している。とすれば、平安期の和歌だけでなく物語も、おなじ観点から臨んでみる必要があろう。

『源氏物語』の作中人物、明石入道が在京のむすめに宛てた手紙のなかに、次のような興味深い一節がある。

かなふみ見たまふるは目のいとま要(い)りて、念仏も懈怠するやうに益無うてなむ。〔若菜上〕

「仮名は一字一音なので、男子の用いる漢文に馴れた目には、意味がすぐ取りにくい」(新潮日本古典集成第五巻101頁頭注一六)。出家者の立場からする謙辞であり、何より虚構の人物の言葉でもあって、過度の一般化は慎まなければならないけれど、あながち全くの絵空事として一蹴するわけにもいかない。仏道修行で日頃親しんでいる経典に記された漢字の読みやすさと、むすめがしたためた仮名の読みづらさと――ここに、表語性に富む漢字と、音節文字としての仮名と、両者にまつわるイメージの反転が銘記されなければならない。

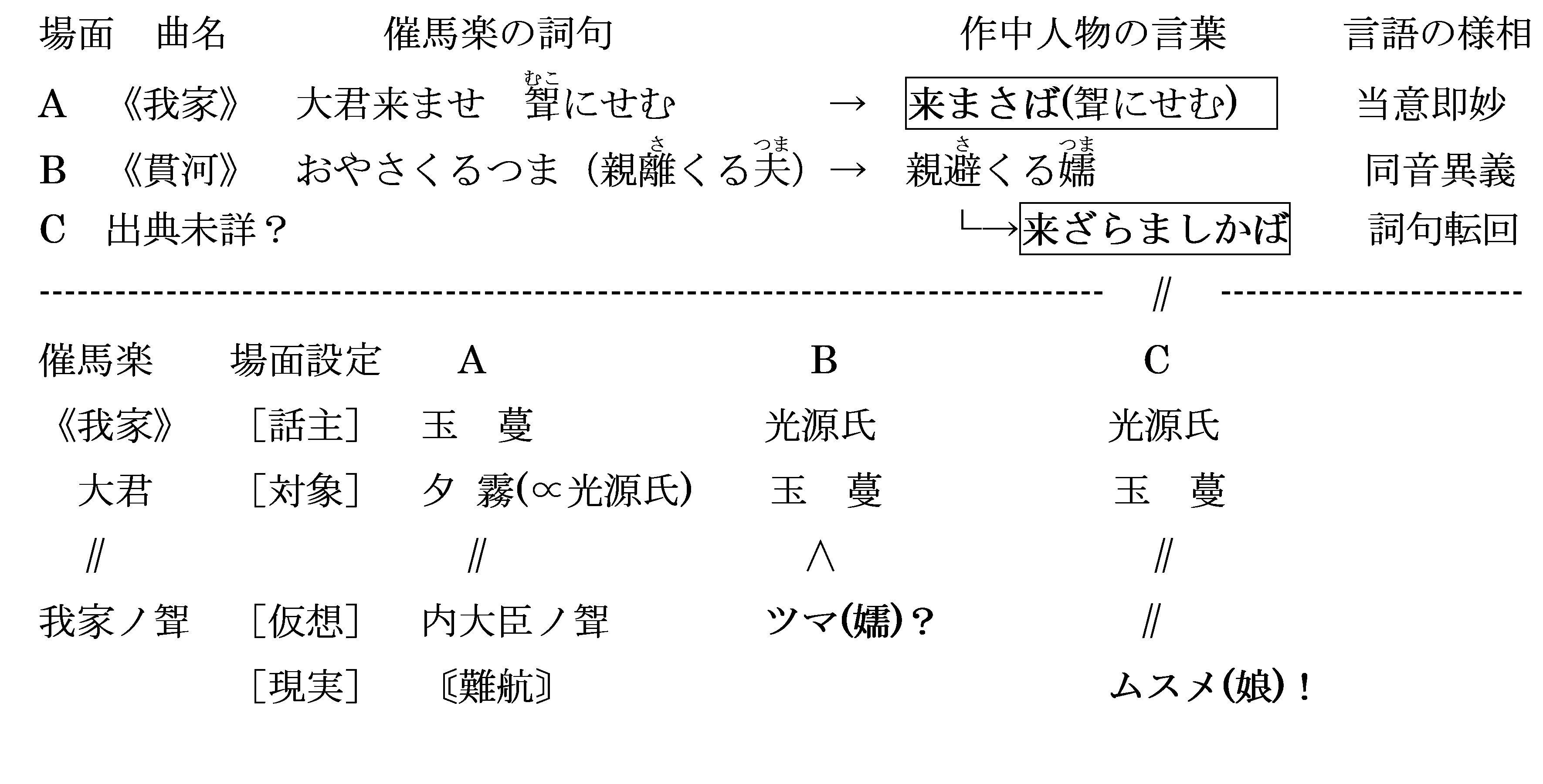

一例として、『源氏物語』であらたに登場するヒロイン玉蔓に向けて壮年の光源氏が語りかける、一連の言葉づかいを採りあげよう。養女として引き取られ、六条院での生活に慣れ親しむにつれ成熟の度を増していく玉蔓。弟の螢兵部卿あるいは「ひげ黒」大将や「岩もる中将」などに交えて自らをも彼女の「聟に」と思いめぐらす仮想も募っていく光源氏。そんな主人公の韜晦された心の動きが、催馬楽の引用を駆使しながら展開する叙述から見透される。ここでは作品本文の引用を割愛し、以下に図解のみ掲げよう。

Bの前後に配されたACに目をやると、話主やその指示対象こそ異なるものの、作中人物の交わす言葉のなかに類似して対照的な句のかたち「来まさば」「来ざらましかば」が見とめられる。玉蔓が催馬楽《我家》の歌詞を当意即妙に言い換えた句に、場面をやや隔てて応ずる句が光源氏の言葉として配されている。「大君来ませ 聟にせむ」という歌詞に基づいた、順接仮定の句から反実仮想の句へ――もとの「来ませ」に続く「聟にせむ」という招来の気持は、主人公の心底に照らせば「聟」から「娘」を介し「嬬」へとその主題を転じていく。このような解釈は、AC双方に挟まれたBにおける、やはり主人公が催馬楽の一節を歌った詞句が強く支えている。

おやさくるつま十のひら 此詞催馬楽にては、親のいさめさくるつまなるを、今源氏君のわらひ給ふ意は、親をいとひさくる妻也、そは親はみづからにあて、玉かづらの君を、妻にあてて也、心をかけ給ふをもて、妻にはあてたり、源氏君のけさうを、玉葛君のいとひ給ふことを思ひて、此詞のをかしくおぼえて、わらひ給ふ也、上なる歌に、おやにそむける子ぞたぐひなき、とあるをも思ふべし〔源氏物語玉の小櫛七の巻(筑摩書房版『本居宣長全集』第四巻435頁)〕

本居宣長が説いている通り、源氏はもとの詞句「於也左久留川末」を用いながら、実は「親離くる夫」から「親避くる嬬」へとその主意を換え「をかしく」思いめぐらせているのである。実父(内大臣)が娘聟として養父(源氏)の息子(夕霧)を受け容れる理想へと肯定的に取りなしたAの玉蔓の言葉と、養女として玉蔓を迎え取った現実を反転させるCの源氏の言葉と、両者には鮮やかな対照が認められる。源氏が口ずさんだCの詞句はしたがって、以前やりとりした玉蔓の如才ない応答と、催馬楽《我家》の一節との両方を、二つながら踏まえたものと解されるのである。玉蔓の言う「『来まさば』といふ人」から転回して、いわば「『来ざらましかば』とうち誦じ給」う人こそが、光源氏にほかならない。

催馬楽を念頭に置いてその歌詞の連続に密着させようと会話を引き継いだAの源氏、「少し笑ひつつ」もとの詞句のままに意味を転換して歌ったBの源氏、そして「来ざらましかば」とうち誦じたCの源氏――明示的意義を次第に欠いていく確実なその言葉づかいから、高度に洗練された主人公のたしなみと意思を、つまりは、語り手すなわち物語作者の意図を、たどることができる。出典未詳とされてきた一節「来ざらましかば」は、以上のような場面展開のうちに周到に配された隻句なのであった。だから「来ざらましかば」に一致するような詞句が容易に見つからないのは、むしろ当然なのであろう。

そうして、Cの反実仮想の句にはなお、微妙な深意がこもっているように思われる。

歌の一句らしいが引歌不明。それで意味もちょっとわからないが、「来ざらましかば」は、「来なければよかったのに」、という場合と、「来なかったら」どんなにか残念だったろう、という場合がある。〔玉上琢彌『源氏物語評釈』第五巻381頁鑑賞(角川書店)〕

玉上博士が説かれるように話主である源氏自身を主語とする場合だけでなく「玉蔓がここに来なければ」ひいては「内大臣が迎えに来なければ」などといった場合をも示唆する可能性に開かれている。というよりむしろ、これらのいずれかに限定されるわけもなく、天岩戸神話に登場する思兼神になぞらえ「深謀遠慮」(神代紀上第七段正文)をめぐらせながら、情理を尽くし揺れ動く主人公の優柔がこめられた一節なのだと理会されるであろう。

「かなふみ」の姿をその意味(こころ)ばかりでなく、その声、そのかたちからも吟味しようと心がける自覚こそ、平安期の古典を興味深く読みとくための要諦なのだと思う。