田中尚子:和漢比較文学というアプローチ―人物描写から見えるもの―

はじめに

和漢比較文学という研究分野があります。その字が示す通り、和(日本)と漢(中国)の文学・文化について、主には中国→日本の流れでその影響関係を明らかにしていく学問です。今回は、樊噲という中国武将に光を当て、この、たった一人の人物からいかに問題意識を広げることができるのか、その一端を紹介したいと思います。

1.『太平記』における人物描写

樊噲とはどのような人物でしょうか。鴻門の会のくだりが高校の漢文の授業で取り上げられることもあって、項羽の前に立ちはだかり、主君の劉邦を守るというイメージが強いかもしれません。そのエピソードが日本の軍記、『太平記』内でも語られています。

樊噲つひに軍門に入りて、その帷幕を掲げて目を怒らかし、項王をはたとにらんで立ちけるに、頭の髪上にあがりて冑の鉢を生ひ貫き、獅子の怒り毛のごとく巻きて百千万の星となる。まなじり逆さまに裂けて、光百練の鏡に血をそそきたるがごとく、そのたけ九尺七寸ありて怒れる鬼鬚左右に分かれたるが、鎧づきして立つたる体、いかなる悪鬼・羅刹もこれには過ぎじとぞ見えたりける。(『太平記』巻二十八「慧源禅閤南方合体の事付けたり漢楚合戦の事」)

項王(項羽)を睨みつける樊噲の姿を、髪や髭、血走った眼といった顔のパーツ中心に描き込んでいき、悪鬼・羅刹にも勝ると言うのです。まさに猛将といったところですね。章段名に「漢楚合戦の事」とあるように、『太平記』のこの一節は中国説話の一部で、その出典は『史記』としてよさそうです。たしかに両者は完全に一致するわけではなく、樊噲の容貌に関しても、「瞋目視項王。頭髪上指、目眥尽裂」とあるだけの『史記』に対して『太平記』の方がより誇張され、人間離れしてしまった感がありますが、とはいえ、目や髪に注目するという姿勢を継承していると見なせますし、(このエッセイ内では詳細な検討はかなわないものの、)こういった本文の改変がありつつも、全体的には『史記』に基づいているのは間違いなく、つまりは『太平記』は『史記』を享受しているといった指摘ができます。これはいわゆる出典・典拠論ということになります。ここを結論として終えてしまってもいいのですが、この樊噲の描写に拘ってあげると、和漢比較文学的に言えることがさらに出てきそうです。もう少し掘り下げてみましょう。

ここに赤松が勢の中より兵四人進み出でて、数千騎ひかへたる敵の中へ是非無くうつて懸かりけり。【その勢ひ決然としてあたか樊噲・項羽が怒れる形にも過ぎたり。】近付くにしたがつてこれを見れば、長七尺ばかりなる男の、髭両方へ生ひ分かれて、まなじりさかしまに裂けたるが、鏁の上に鎧を重ねて着、大立挙の脛当に、膝鎧懸けて、龍頭の冑猪首に着なし、五尺余りの太刀を帯き、八尺余りのかなさい棒の八角なるを手本二尺ばかりまるめて、まことに軽げにひつさげたり。(『太平記』巻八「四月三日合戦の事付けたり妻鹿孫三郎勇力の事」)

備中の国の住人の頓宮親子、田中兄弟の四人を描写する場面を引用しました。先の漢楚合戦内における樊噲の描写にも通ずるものがありますが、描写が類似した理由は【 】にあると言えます。すなわち彼らが樊噲に喩えられたからこそ、同じ描写が使われたということです。樊噲という中国的要素が生んだ描写ということですね。これを踏まえて、以下の二つの引用を見てみましょう。

木曾左馬頭、其日の装束には、赤地の錦の直垂に、唐綾おどしの鎧着て、鍬形うッたる甲の緒しめ、いかものづくりのおほ太刀はき、石うちの矢の、其日のいくさに射て少々残ッたるをかしらだかに負ひなし、しげどうの弓持ッて、聞ゆる木曾の鬼葦毛といふ馬の、きはめてふとうたくましひに、黄覆輪の鞍置いてぞのッたりける。(『平家物語』巻九「木曾最期」)

玄徳看其人、身長九尺、髯長二尺、面如重棗、唇若塗脂、丹鳳眼、臥蠶眉、相貌堂堂、威風凛凛。(玄徳が見やると、その男の身のたけは九尺、ひげの長さ二尺、顔は熟した棗のように赤黒く、唇は、朱のようにあかく、鳳凰の目、蚕のような眉毛、人品すぐれ、威風凛々たるものがあった。)(『三国志演義』第一回)

木曾義仲と関羽の描写です。装束は丁寧に描き込むけれど顔への言及はない『平家物語』と、身長や顔のパーツを重視する『三国志演義』という違いが見て取れます。先ほどの『太平記』の描写は同じ日本の軍記である『平家物語』よりも、『三国志演義』の描写の方に近いように感じる人も少なくないでしょう。実はこの『太平記』と『三国志演義』の類似性については、江戸時代にはすでに意識されていたようなのです。

2.『通俗三国志』の中の張飛

元禄期、『三国志演義』の翻訳本、『通俗三国志』が刊行されます。概ね原作に忠実な翻訳であると評されてきたものの、実際のところは改変箇所も少なからず確認でき、しかもその際に、『太平記』をはじめとする軍記が参看されていたことはすでに定説となりつつあります。この『通俗三国志』の成立が日本における三国志ブームの始まりとなるわけですが、その要因として、原作そのままとせず日本人が好む軍記的な世界観を入れ込んだことがあったと考えられます。このことを押さえた上で当該作品を読んでいくと、人物描写の面で気になる点が出てきます。

(張飛は)頭の髪倒に上りて獅子の怒毛の如く、眼は逆に裂けて光り、百練の鏡に朱を洒ぎ、怒れる鬼髭左右に分れて、悪鬼羅刹も是には争か及ぶべき。(『通俗三国志』巻十七「張飛拠水断橋」)

張飛の描写です。『太平記』にあった人物描写に似ていますね。この部分、『三国志演義』第四十二回では「倒竪虎髭、円睜円眼(虎の髭を逆立て、丸い眼を見開いている)」としか書かれていないため、原拠を離れ、『太平記』のあの表現を持ち込んで作ったと考えられます。しかし、たしかに印象的な表現とはいえ、何の法則性もなく好き勝手に利用したりするものでしょうか。当然そんなことはなく、ここでも樊噲が問題となってくるのです。

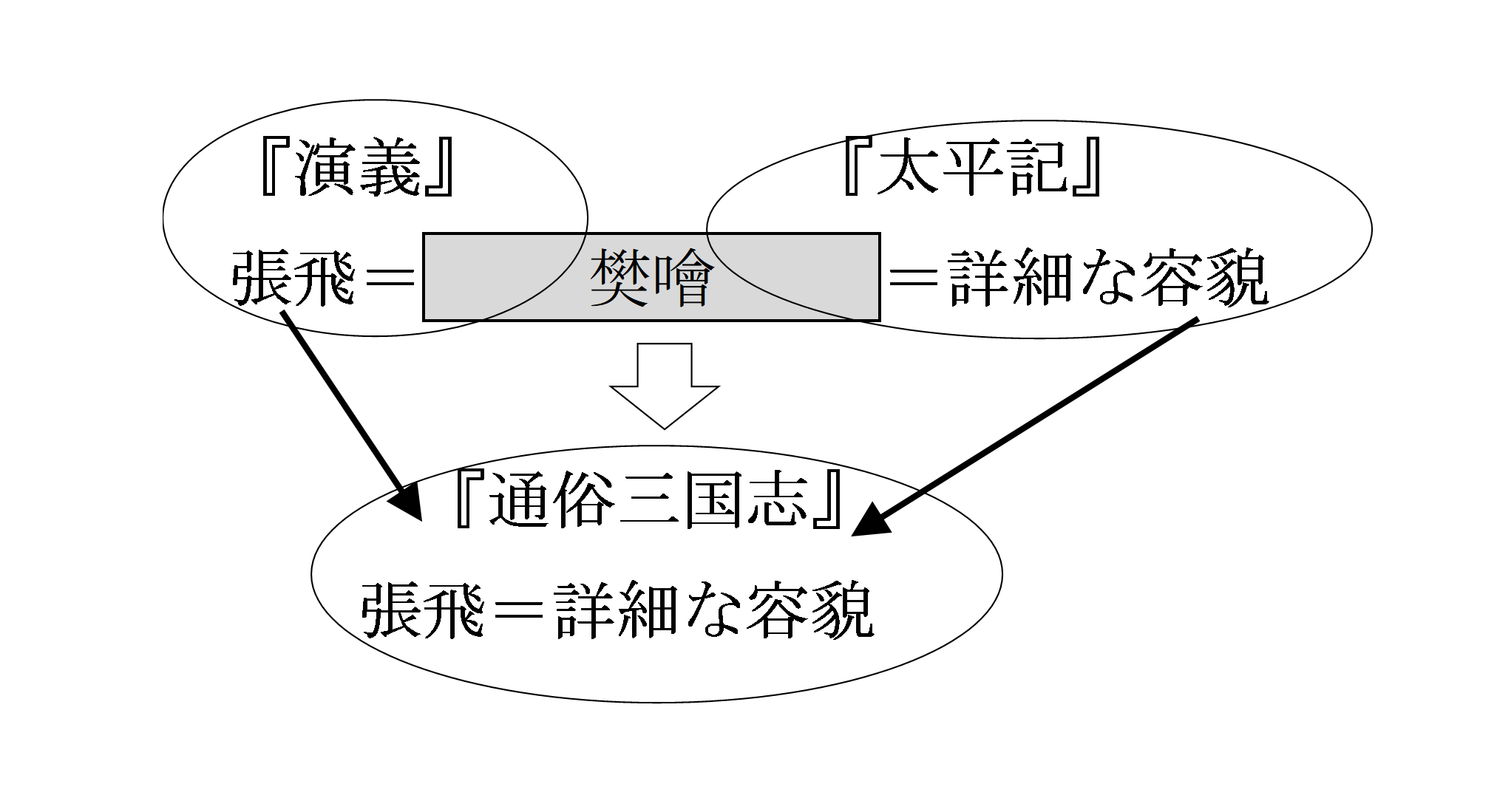

『三国志演義』第二十一回には、関羽と張飛二人の戦いぶりを見た曹操が「あの二人の樊噲に酒を与えよ(取酒与二樊噲圧驚)」と、二人を樊噲に喩えつつ誉め称える場面があります。つまり、『三国志演義』の中で張飛=樊噲という理解が成立しているのです。樊噲を軸として『三国志演義』と『太平記』とが結び付けられ、『通俗三国志』での張飛の描写が生まれるわけです。この様を図式化してみると、下のようになるでしょうか。そしてこのような措置が執られるのは張飛だけではありません。

3.樊噲によって繋がる人々

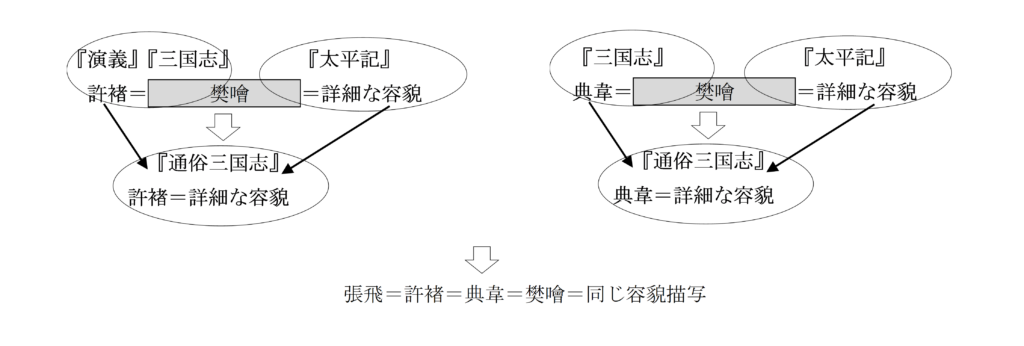

許褚と典韋という魏の武将がいます。この二人も『通俗三国志』では、それぞれ「眼眞円にして光、百練の鏡に、朱をさしたるが如きの大将、手に刀を提げ、馬に白沫かませて立ちければ、是は聞ゆる大力、虎侯と呼るゝ許褚なるらんと思ひて」(巻二十四「許褚赤裸戦馬超」)、「夏侯惇一人の大将を薦め来る、見る者驚ずと云事なし、身の長一丈に余て、腕の力筋太く、眼逆さまに裂て、百練の鏡を双べ、悪鬼羅刹も此には過じと畏れければ、曹操如何なる人ぞと問ふに、夏侯惇申しけるは、この人は陳留の典韋と申者也。(中略)曹操その怪力を見て、古の悪来にも劣るまじとて」(巻四「曹操興兵報父讐」)とあり、先の張飛にも通ずる描写、すなわち『太平記』の影響を受けた表現が使われています。たしかにそのキャラクター性は張飛に似ている感のある二人ではあります。

二人がこのような描写となった理由は、もちろん樊噲です。まず許褚ですが、『三国志演義』のこの部分では「睜円怪眼」(第五十九回)と書かれているだけで、『通俗三国志』の表現とはかなりの隔たりがあります。しかし『三国志演義』の別の箇所に「褚亦斬之、雙挽人頭回陣。曹操撫許褚之背曰、「子真吾之樊噲也。」(許褚がこれも打ち取って、二つの首をくらにかけて帰陣した。許褚の背中を撫でながら曹操が言うことには「そなたはまさに私の樊噲である」と。)」(第十四回)という記述があって、樊噲に喩えられているのです。しかも、『三国志演義』に先行する『三国志』にも、「太祖徇淮、褚以衆帰太祖。太祖見而壮之曰、『此吾樊噲也。』」(『三国志』魏書二李蔵文呂許典二龐閻伝第十八)と、曹操が許褚を樊噲と評していたことが記されており、史書の段階から許褚=樊噲の理解が成立していたのです。

一方の典韋です。『三国志演義』内には彼を樊噲に準える箇所はなく、悪来という別の武将に喩えられています(先に引用した『通俗三国志』のところにも反映されています)。しかし、史書『三国志』巻十八の巻末にある陳寿評には、許褚と二人あわせて「許褚、典韋折衝左右、抑亦漢之樊噲也」とあるのです。やはり彼も樊噲を介して『太平記』の描写を受け継ぐことになる人物なのです。樊噲という存在、そしてその描写がいかに様々な場に影響を与え続けていたか、わかってもらえたかと思います。

おわりに

樊噲という一人の中国武将――。そこまで意識しなければ、『太平記』内の中国説話に出てきたな…という感想で終わってしまうことでしょう。しかし、ちょっとした引っかかりや気付きを大事にして少し調べてみるだけで、『太平記』の出典問題、そして人物描写における『平家物語』と『太平記』の相違点や『太平記』と『三国志演義』の類似点、さらには『通俗三国志』と『三国志演義』や『太平記』との接点が見えてきます。一冊のテクストの内に留まらない、時代すら超えて複雑に絡み合っていく中国と日本の文学・文化の関係性が浮かび上がってくるのです。このような関係性を詳らかにしていけるのが、和漢比較文学研究の醍醐味の一つと言えるのではないでしょうか。